Dokumente des urbanen Wandels in China

In China leben heute 94% der Bevölkerung im Osten, wo die großen und reichen Städte liegen. Noch in den frühen 1980er Jahren lebte ein Großteil der chinesischen Bevölkerung in ländlichen Regionen. Mit der fortschreitenden Industrialisierung und der damit zusammenhängenden Abwanderung in die Städte verödeten die anderen Teile des Landes allmählich und verwandelten sich in menschenleere Gegenden. Die rasante Urbanisierung war ein Resultat der Wirtschaftsreformen unter Deng Xiaoping (1904–1997). Sie sollte das Wachstum des Landes ankurbeln, deshalb wurde die Umgestaltung der Städte in industrielle Ballungsräume besonders in den 1990er Jahren von der Regierung forciert.

Der Wandel der urbanen Lebensräume ist ein wichtiges Thema in der chinesischen Kunst. Anstelle von Malerei nutzen heute viele Künstler*innen die Fotografie, um die Strukturen der modernen Megapolis darzustellen. Es scheint, als eigne sich dieses Medium besser als andere künstlerische Mittel, um die glatten Fassaden und die Dimensionen der riesigen Gebäude wiederzugeben.

Solche Bilder sind aber nicht neu: Schon immer beschäftigten sich Fotograf*innen mit dem Thema der Urbanisierung. Charles Marville (1813–1879) hielt zum Beispiel die Umgestaltung von Paris durch Georges-Eugène Haussmann fest, die der französische Lyriker Charles Baudelaire (1821–1867) folgendermaßen kommentierte:

"Die Stadt wird mir fremd vor lauter Veränderungen.

Ein Menschenherz ach! verändert sich nicht so schnell."

– Charles Baudelaire, "Der Schwan", Die Blumen des Bösens, 1857

Mittlerweile gilt New York mit ihren schwindelerregenden Hochhausarchitekturen als Synonym der modernen Großstadt. Die Ansicht von Manhattan ist zum beliebten Postkarten- und Plakatmotiv verkommen. Sie ist gewöhnlich und banal geworden. Die Megapolis des 20. Jahrhunderts hat ihren Sensationscharakter eingebüßt, zumindest in den USA und in Europa – ganz anders als die chinesischen Großstädte, deren Bilder noch immer große Aufmerksamkeit erregen. Aber warum? Vielleicht sind es deren Dimensionen und weil sie uns dabei helfen zu verstehen, wie 27 Millionen Menschen in Shanghai oder 34 Millionen Menschen in Chongqing leben können.

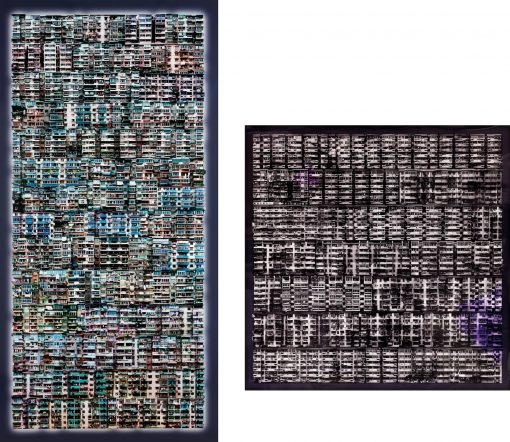

Wie gelingt es diesen Bildern, unser Interesse zu wecken? Was denken chinesische Fotograf*innen über das neue Gesicht ihres Landes? Und welchen Platz nehmen solche Fotografien in The Walther Collection ein? Ein Vergleich der Werke des deutschen Fotografen Michael Wolf und den Arbeiten von chinesischen Fotografen aus dem Sammlungsbestand von The Walther Collection soll die Fragen nachfolgend näher untersuchen.

Michael Wolf, der im April 2019 verstorben ist, war kein Fremder in China: Er wohnte bereits seit 1994 in Hongkong und hat den Großteil seiner Karriere als professioneller Fotograf in Asien verbracht. Sein Interesse galt sowohl der Architektur der großen Städte als auch den Menschen, die in diesen Metropolen leben. Zum Beispiel geht die Serie "100 x 100" der Frage nach, wie es Menschen gelingt, sich an diese oft engen, hektischen und überfüllten Umgebungen anzupassen. "Tokyo Compression" stellt ebenso auf eindrucksvolle Art den fehlenden Platz in der Tokioter U-Bahn dar.

Auch viele chinesische Fotograf*innen haben das Thema der Urbanisierung behandelt. Einige der Künstler*innen, die in The Walther Collection vertreten sind, wohnen in verschiedenen Megastädten des Landes: Luo Yongjin und Xiang Liqing leben in Shanghai, Miao Xiaochun und Zhang Dali in Peking, Weng Fen und Yang Yong in Shenzen. Sie sind zwischen 44 und 59 Jahre alt und erlebten als junge Erwachsene den dramatischen Wandel dieser chinesischen Städte mit. Eine Ausnahme stellt Sze Tsung Leong dar, der außerhalb Chinas aufwuchs und heute in den USA lebt. Obwohl die Fotografen das gleiche Thema untersuchen, beschäftigt sich jeder von ihnen damit auf seine ganz eigene Art und Weise.

Um das Interesse des Betrachters zu wecken, wählen viele Fotografen ungewöhnliche Formate und Perspektiven. So sind etwa Panoramabilder üblich, um die Weite einer Stadt zu zeigen. Fotografien aus der Froschperspektive, die von unten nach oben aufgenommen werden, sind ebenfalls weit verbreitet. Beide Betrachtungswinkel ermöglichen es, die Gebäude in ihrer Gesamtheit zu zeigen und betonen die Dimensionen der Objekte. Sie erzeugen beim Betrachter den Eindruck, ein Liliputaner in Gullivers Welt zu sein.

Die Fotografien von Michael Wolf weichen von diesen bekannten Inszenierungsstrategien ab, da er nur einen Teil der Gebäude aufnimmt. Wolf blendet den Horizont aus, es scheint als wären die Gebäude endlos. Wer seine Fotografien betrachtet, spürt die klaustrophobische Enge der chinesischen Städte. Der Blick auf diese Gebäude ist hypnotisch: Leicht vergisst man, dass es sich um eine Stadt handelt, in der Millionen von Chines*innen leben. Die Struktur der Architektur steht absolut im Vordergrund, die Fenster scheinen so klein, dass sie wie bloße Löcher auf einer Betonfläche wirken und abstrahieren so den Wohnraum vieler Menschen zu einem grafischen Gebilde.

Mit ihren Fotomontagen zeigen Xiang Liqing und Luo Yongjin, dass sich ein vollständiges Bild einer chinesischen Stadt nur in fiktiven Rekonstruktionen einfangen lässt. Für Rock Never 1 (2002) hat Xiang Liqing die Gebäude eines Armenviertels in Hangzhou, wo er selbst studiert und gelebt hat, digital übereinandergestapelt und so ein sehr hohes Bauwerk kreiert, das eigentlich nicht existiert. Luo Yongjin hingegen fotografierte die verschiedenen Bauphasen des Lotus Blocks (1998–2002) und vereinte die Bilder dann in einer einzigen Komposition, die eine Art Zeitraffer darstellt. Mit vier Metern Länge lässt sich das Raster aus 60 Einzelaufnahmen nicht auf einen Blick erfassen, was eine Parallele zur Unermesslichkeit der Stadt schafft.

Xiang Liquing's Rock Never 1 (2002) könnte durch die kräftigen Farben und das glatte und perfekte Aussehen der Fassaden eine Werbung für neue Häuser in chinesischen Städten sein. Doch nichts ist echt: Das Gebäude existiert nicht und mittels Bildmanipulation hat der Künstler die Fassaden mit Farbe versehen und auch die Balkone personalisiert. Tatsächlich kann sich aber jeder vorstellen, dass das Leben in chinesischen Städten alles andere als heiter ist. Ein weiteres Bild von Xiang Liqing mit dem Titel Grey (2000) ist ähnlich aufgebaut, zeigt jedoch alle Gebäude grau eingefärbt, um auf die Monotonie und Trübseligkeit des Großstadtalltags zu verweisen. Der Künstler stellt das Prinzip der Standardisierung von Wohnungen in Frage. Was hatten wohl die ersten Bewohner der Cite Radieuse von Le Corbusier nach dem zweiten Weltkrieg über dieses Wohnkonzept gedacht? Le Corbusiers Absicht war, vielen Menschen so schnell wie möglich eine Unterkunft zu bieten und China sieht sich heute mit einer ähnlichen Herausforderung konfrontiert.

Auch Zhang Dali, ein berühmter Protagonist der chinesischen Streetart, beschäftigt sich auf einzigartige Weise mit dem Thema der urbanen Transformation. Indem er ein menschliches Profil an die Wände von zum Abriss freigegebenen Gebäuden sprüht und diese vereinzelt herausmeißeln lässt, stellt er über Durchblicke die alten und neue Architekturen einander gegenüber. Er fordert den Betrachter dazu auf, sich der Gefahr bewusst zu sein, dass mit diesen Gebäuden ein Stück der kulturellen Identität Chinas zerstört wird. Gleichzeitig ist die Zeichnung des Gesichts für den Künstler ein Mittel, um auf die menschlichen Tragödien im Zusammenhang mit Zwangsumsiedlungen zu verweisen und angesichts dieser Umbrüche eine Solidargemeinschaft zu schaffen sowie den entfremdenden Charakter der Megapolis zu betonen.

Diese Fotos sind häufig die letzten Spuren dieser Gebäude. Sie erinnern an die Fotoserie "Future Memories" (2009) des äthiopischen Fotografen Michael Tsegaye, der den baulichen Wandel der Metropole Addis Abeba dokumentiert hat, um Straßenszenen und Lebensräume festzuhalten, die bald der Vergangenheit angehören.

Die Zerstörung städtischer Strukturen hat in China Tradition. Hierzu erklärt Sze Tsung Nicolas Leong wie folgt: "In China, history has been defined by the successive erasures and rewritings of the past". Während des Kaiserreiches war es zum Beispiel üblich, dass gegnerische Dynastien neu eroberte Städte erst vollständig zerstörten, bevor sie sie neu errichteten. Während der Kulturrevolution wollte Mao die verbotene Stadt als Relikt eines vergangenen Herrschaftssystems niederreißen lassen. Vor dem Hintergrund der massiven Umgestaltung der chinesischen Städte in den letzten zwei Jahrzehnten haben all diese Ansichten, welche die Zerstörung alter und die Konstruktion neuer Strukturen festhalten, den Wert eines historischen Dokuments.

Deshalb sind diese Bilder wichtig: Sie vermitteln uns Einblicke in eine uns fremde Kultur und bezeugen eine Phase der Modernisierung und Industrialisierung, die in der westlichen Welt schon Vergangenheit ist. Weng Fens Aufnahme von zwei Schülerinnen, die in Ruhe eine moderne Stadtlandschaft bewundern, scheint eine Utopie darzustellen. Doch was können die beiden Mädchen dazu sagen? Sie sind zu jung, um die frühere Gestalt der chinesischen Städte zu kennen. Sind sie sich all der Umwälzungen bewusst, die der Bau einer solchen Stadt mit sich gebracht hat?

Der urbane Wandel in China ist eines der Themen der Ausstellung Then and Now: Life and Dreams Revisited, die noch bis zum 27. Oktober 2019 in Neu-Ulm gezeigt wird.

– Laura Weber

Wir danken Barbara Wolf für die freundliche Genehmigung, Michael Wolfs Fotografien für diesen Blogbeitrag verwenden zu dürfen. © Michael Wolf Archive and Estate.